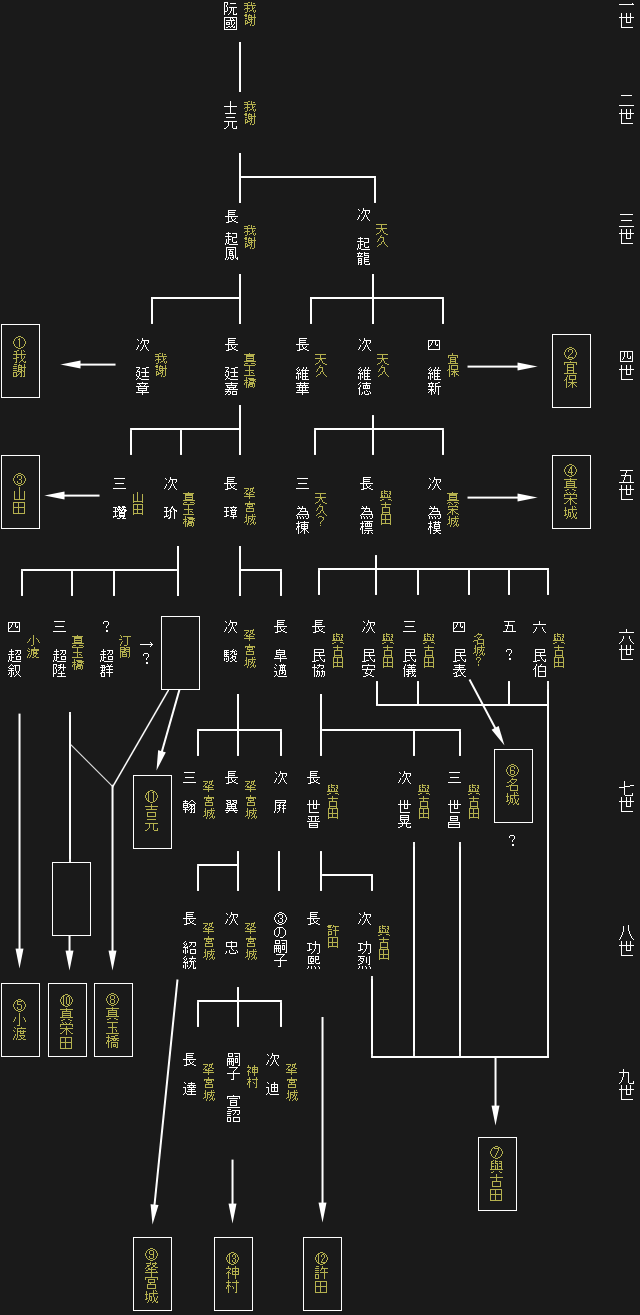

一世阮國が西原間切我謝地頭(にしはらまぎりがじゃじとう)となり我謝親雲上(がじゃぺーちん)と称す。

我謝姓は直系の二世の士元(しげん)、三世起鳳(きほう)と受け継がれたが、直系の本家系統は四世長男廷嘉(ていか)が

真玉橋姓となり、以後も変化。現在の我謝姓は四世次男の廷章(ていしょう)の系統が踏襲。

三世次男起龍(きりゅう)天久親雲上の四男維新(いしん)が宜保(豊見城間切) の地頭となり、宜保姓を名乗る。宜保姓は維新の系統。

紫金大夫 官生科挙

阮維新(阮天受)

宜保親方御使用物

1722年卆

直系四世廷嘉(ていか)真玉橋親雲上の三男瓉(さん)が

恩納間切山田地頭(おんなまぎりやまだじとう)となり、山田姓を称す。

山田姓は瓉の子孫の系統。

分家四世の維徳(いとく)天久親雲上の次男為模が

真栄城(北谷間切(ちゃたんま)ぎり)の名島)親雲上となっており、十九世紀中頃を反映する

「氏集」にも真栄城とあるので、その子孫が称していると思われる。

だが現在、阮氏では真栄城姓を名乗って居る末裔は居ない。

分家五世玠(かい)真玉橋里之子親雲上の四男超叙(ちょうじょ)が 摩文仁間切小渡(まぶにまぎりおど)の地頭になったことにより、その直系子孫が称している。

分家五世為標(いひょう)與古田親方の四男民表(みんひょう)が 真壁間切名城(まかべまぎりなしろ)の地頭になったとあり、子の七世功発(こうはつ)も父の家統を 嗣(つ)いで真壁間切名城地頭とある(「系図與古田一統/阮氏三世起龍子孫」参照)。 このことから子孫は名城姓を称しているはずであるが、現在阮氏では確認できないという。

分家五世為標(いひょう)が大里間切與古田の地頭となったことから、子や孫の多くの分家で 與古田姓を称している。まず子の代で次男民安(みんあん)、三男民儀(みんぎ)、 六男民伯(みんはく)の各系統、さらに孫の代で次男の世晃(せいこう)、三男の世昌(せいしょう)の系統、 曾孫(ひまご)次男の八世功烈(こうれつ)の系統の六系統に及んでいる。各系から更なる分家が生み出されており、 阮氏中、最も多くの人々に用いられている。なお與古田姓の基となった分家直系の為標の系統は 曾孫長男の八世功熈(こうき)の代に許田(きょだ)姓に変わっている。

本家四世廷嘉(ていか)が豊見城間切真玉橋地頭(とみぐすまぎりまだんばしじとう)となって、

阮氏の真玉橋姓が始まった。その後本家は廷嘉の長男璋(しょう)が真玉橋から𤘩宮城(ぐしみやぎ)姓に変わったが、

分家次男の玠(かい)か豊玉橋姓を称した。玠の子四人のうち

三男超陞(ちょうしょう)は真玉橋姓を称したが、四男超叙(ちょうじょ)は小渡姓に変わった。

長男か次男か不明だが、超群(ちょうぐん)は汀間(てーま)姓となっていた。

しかし最終的には、長男系は吉元姓、玠は三男超陞も子の代以後に真栄田姓へと変わった。

結局、現在真玉橋姓を称しているのは、姉の長男か次男の次、三男の系統と三男超陞の次、三男の系統ということになる。

𤘩宮城姓の初めは、本家五世璋(しょう)が小禄間切𤘩宮城地頭(おろくまぎりぐしみやぎじとう)となってからである。

本家では以後六世、七世、八世と𤘩宮城姓を称したが、九世宣詔(せんしょう)の代に神村姓に変わった。

本家は五世~八世の間、𤘩宮城姓を名乗っていたにも関わらず直系以外はほとんど早死、継出(養子に出る)となっており、分家は六世駿(しゅん)の

三男翰(かん)の系統のみとなっている。

つまり、現在𤘩宮城姓を称しているのは七世翰の系統ということである。

分家五世玠(かい)真玉橋里之子親雲上の系統が、吉元姓に変わっている。

吉元家は、真玉橋、真栄田、小渡の中元筋(なかむーとすじ)にあたる。

分家三世起龍(きりゅう)天久親雲上の直系の八世功熈(こうき)が、 名護間切許田地頭(なごまぎりきょだじとう)となり、以後許田姓を称した。同系統は、 当初の天久姓(三、四姓)から與古田姓(五~七世)を経て、最後に許田姓(八世)となっているが、 前述の通り與古田姓の代に数多くの分家を生んでいる

本家直系の九世宣詔(せんしょう)が同治四年(1865年)に南風原間切神里村(かみさとまぎりかんざとむら)の地頭となり、

名島の神村を姓とした。

それ以後、本家系統は神村を称しているが、阮氏で最も遅れて登場した家名である。本家は、我謝(一~三世)、真玉橋(四世)、𤘩宮城(五~八世)ときて、神村に至っている。